22 Aprile 2025 ![]()

Come si racconta una malattia invisibile, ma profonda come l’anoressia?

Come si fa a trasformare il dolore in parola, senza smarrire la verità emotiva di ciò che è stato?

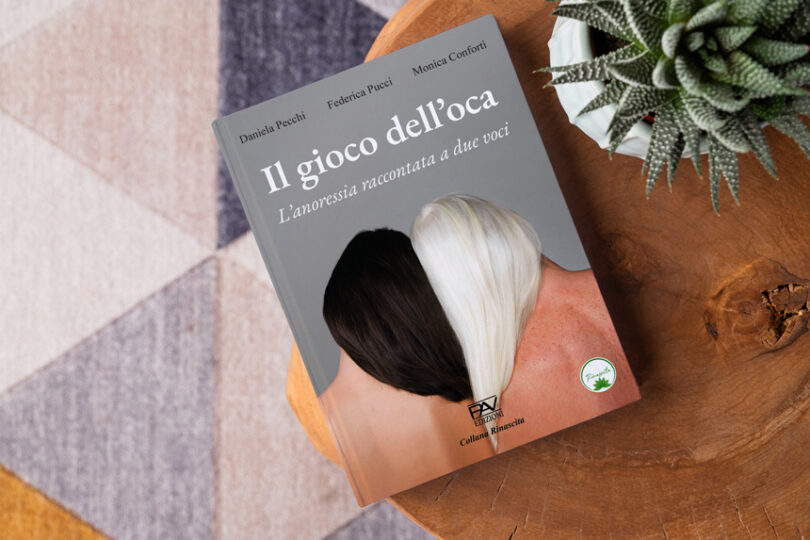

“Il gioco dell’oca: l’anoressia raccontata a due voci” è un libro raro e coraggioso: una madre e una figlia decidono di raccontarsi insieme, intrecciando i loro punti di vista, spesso dissonanti, sulla stessa esperienza di malattia, affrontata da due punti di vista diversi.

Ne emerge un dialogo potente, che attraversa silenzi, incomprensioni, ricadute e piccoli passi verso la luce. Abbiamo intervistato le autrici, che hanno deciso di condividere questa storia per dare voce a chi troppo spesso resta in silenzio.

“Il gioco dell’oca, l’anoressia raccontata a due voci”: com’è nata l’idea di questo libro e di chi sono le due voci narranti?

Potremmo rispondere che l’idea è nata per caso, ma in realtà niente è per caso. Nella mente di Federica e Monica era già presente da tempo l’idea di poter raccontare la loro storia. L’occasione è venuta nel momento in cui Daniela Pecchi, la terza autrice, che già conosceva in parte la loro esperienza, si è unita a loro. Daniela che aveva già scritto un libro e vari racconti, ha raccolto pensieri, emozioni e racconti, le ha messi insieme, ha dato forma ai frammenti sconnessi di undici anni di vita. Ogni pagina, ogni frase è stata rivista e discussa da tutte e tre le autrici. Un lavoro lungo due anni, che ha portato a conoscersi, ad apprezzarsi, a una splendida amicizia. Nessuna delle tre sapeva come fare, ma la sola cosa che è stata chiara fino dalle prime righe era che dovevano essere due voci a parlare, quelle di Monica e Federica, madre e figlia, che per la prima volta avevano accettato di essere sincere fino in fondo, ognuna con la propria visione della storia.

Che differenze emergono nei due punti di vista, quello della madre e quello della figlia?

Per Monica e Federica era come guardare lo stesso orizzonte ma vedere confini diversi. Un confine fatto di dolore, “Il dolore dell’anima”, quello di Federica, alla ricerca di un sé che non trovava, chiusa nella falsa verità di una malattia che promette la salvezza ma che lentamente uccide, come lei stessa racconta:

“La mia mente, come il mio corpo, è ormai l’ombra di ciò che era prima che tutto cominciasse. Sono delusa, cerco sicurezza nel mio rifugio, un mondo parallelo che mi stringe sempre più e mi isola dagli altri.”

Un confine fatto di paura, di incomprensione, di sensi di colpa e di incapacità di proteggere la figlia, quella di Monica, dove non ci si arrende mai, anche quando tutto sembra perso e immobile.

Quello che per Federica diventava “vittoria” per Monica era “sconfitta”.

Rabbia, impotenza nella voce di Monica nel vedere sparire la figlia, senza capire, senza poter fare niente. Chiusa dentro una malattia subdola, bugiarda che promette ma non mantiene, che fa sembrare paradiso ciò che poi diventa inferno. Una condanna per Monica.

Un salvagente a cui aggrapparsi, una ragione di vita per Federica.

Uno scheletro che provocava un dolore immesso, l’immagine del corpo della figlia, per Monica, una vittoria per Federica, come lei stesse racconta: “Quelle ossa sono il segno che faccio un buon lavoro, che posso essere orgogliosa di me.”

Due visioni che hanno trovato un punto in comune solo dopo molti anni, dopo un percorso di cura che ha coinvolto tutta la famiglia. Che ha permesso a Monica di comprendere la malattia e a Federica di vederne le trame più oscure e di trovare la strada per uscirne.

Perché il singolare titolo “Il gioco dell’oca”? Ha un significato particolare per voi?

Tutti conosciamo il famoso “Gioco dell’oca”, dove i giocatori lanciano i dadi e muovono le pedine lungo un percorso di 63 caselle. Si arrestano, ripartono, rimangono fermi, tornano indietro e qualche volta tornano al via. Il gioco ci è sembrato la metafora della vita e anche del percorso di guarigione dei malati di DCA. Si cade mille volte, ma mille e uno ci si rialza, ci si ferma e si riparte, ma a differenza del gioco non si torna mai al VIA. Si va sempre avanti, con una forza, una consapevolezza sempre maggiore. Ognuno con i propri tempi, ognuno con il proprio percorso, dove talvolta si cade, anzi si scivola di nuovo, ma dove si hanno sempre più mezzi e per rialzarsi e ripartire.

Qual è il potere della scrittura nel dare voce alla sofferenza di chi vive questa patologia?

Tutti gli episodi raccontati nel libro sono reali, e le emozioni riportate sono autentiche, scritte nel momento stesso in cui accadevano. Per Monica e Federica, la scrittura è stata un modo per guardarsi dentro, esplorare parti di sé che facevano paura, che erano rimaste in silenzio troppo a lungo. Monica, ad esempio, non riusciva spesso a esprimere ciò che provava: dolore, rabbia, paura… ma anche, seppur raramente, momenti di gioia. Scrivere era come affrontare un mostro emerso dal mare in tempesta: ogni parola diventava un colpo inferto a quella creatura, che piano piano perdeva forza, lasciandola risalire in superficie. E, una volta riemersa, quel dolore sembrava meno forte. La scrittura è stata quindi una vera e propria terapia, durante e dopo l’esperienza vissuta. Per Daniela scrivere è da sempre una risorsa, una passione, un divertimento. In questo caso è stato un modo di continuare a fare ciò che ha fatto tutta la vita: prendersi cura delle persone e anche di sé stessa. Oltre ad avere l’occasione, tramite la storia di Federica e Monica, di imparare aspetti nuovi e sconosciuti di malattie di cui si parla ancora troppo poco anche tra medici.

Quali sono i segnali iniziali da non sottovalutare nei DCA? E quali fattori psicologico-sociali contribuiscono allo sviluppo di questi disturbi?

I segnali iniziali da non sottovalutare nei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) non sono sempre facili da individuare, poiché il confine tra ciò che è considerato normale e ciò che indica una problematica non è ben definito. Inoltre, molti di questi comportamenti possono essere presenti anche in persone che non soffrono di DCA. Tuttavia, nel caso di un disturbo alimentare, raramente si manifesta un solo segnale: spesso si osserva un pensiero ossessivo riguardo al cibo, con una particolare attenzione all’aspetto fisico, come uno sguardo ossessivo allo specchio e un controllo quasi maniacale del peso e dell’alimentazione. Le giornate di chi è coinvolto in un DCA sono sempre più scandite da queste preoccupazioni, con cambiamenti nelle abitudini alimentari, come l’uso di cibi dietetici o il rifiuto e la selezione rigida del cibo. Spesso si evitano situazioni conviviali, come una pizza con gli amici, un gelato o un aperitivo, con scuse frequenti. Questi comportamenti possono essere accompagnati anche da un eccessivo esercizio fisico. Importante considerare che talvolta il peso può essere stabile, o normopeso, mentre la malattia è già presente.

Che ruolo ha la famiglia nel processo di cura e recupero?

Il ruolo della famiglia nel processo di cura e recupero dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) è ormai riconosciuto come fondamentale e insostituibile. Oggi, siamo ben lontani dall’epoca in cui si pensava che queste malattie fossero causate da una “colpa” o da un rapporto sbagliato, in particolare, con la madre. Ora sappiamo che i DCA hanno origini multifattoriali, cioè derivano da una combinazione di fattori biologici, psicologici, sociali e ambientali, e che non si tratta di colpe individuali, ma di responsabilità condivise. In questo contesto, il ruolo della famiglia è importante, innanzitutto perché deve essere correttamente informata su che cosa sono i DCA, sui segnali da riconoscere e sulle modalità di intervento. La famiglia non deve essere vista come un elemento passivo, ma come un partner attivo nel percorso di cura. La sua partecipazione può fare la differenza nel processo di recupero, offrendo supporto emotivo, creando un ambiente di comprensione e collaborazione, e aiutando la persona a sentirsi meno sola nel suo percorso.

Inoltre, coinvolgere la famiglia permette di affrontare anche eventuali dinamiche relazionali che possono aver contribuito allo sviluppo del disturbo, favorendo un approccio più completo e integrato alla cura. È importante che i familiari siano accompagnati e supportati anche dal punto di vista psicologico, per poter gestire al meglio le proprie emozioni e le eventuali difficoltà. In conclusione, il coinvolgimento attivo e consapevole della famiglia rappresenta un elemento chiave per favorire il successo del percorso di cura e il recupero della persona, contribuendo a creare un ambiente di sostegno e di speranza.

Che messaggio vorreste lanciare con questo libro? E quanto sarebbe importante l’educazione alimentare nelle scuole al fine di adottare delle strategie atte a prevenire questi disturbi?

A nostro parere, non sono tanto le strategie di una buona condotta alimentare a fare la differenza. I soggetti che soffrono di DCA, in particolare gli anoressici, sono spesso degli esperti del cibo, che diventa il centro della loro vita e, insieme all’ossessione per il corpo, è la parte visibile della malattia. Quanto la necessità di andare più a fondo, di affrontare la parte sommersa dell’iceberg: il dolore, il vuoto interiore, la mancanza di autostima, il bisogno disperato di essere visti e amati per ciò che si è. Per questo è importante far conoscere la verità sulla malattia. Che non è una sciocchezza da adolescenti, che non ha a che fare con l’essere belli e magri, ma con il desiderio di “essere visti”, “amati”, come si è. Meravigliosamente imperfetti. Tutti coloro che entrano nella vita dei ragazzi, come insegnanti, catechisti, allenatori, e molti altri, oltre naturalmente alla famiglia, hanno bisogno di vedere oltre, di avere a disposizione gli strumenti giusti. Di abbandonare la paura della malattia “della mente. Sono necessari percorsi mirati nelle scuole o i in altri luoghi, per gli adulti e per i ragazzi, in modo che quella imperfezione o il caos di emozioni che si ha dentro, che tanto fanno male, possa diventare un valore aggiunto. Perché come scrisse F. Nietzsche: “Bisogna avere in sé il caos per partorire una stella che danza”. I messaggi sono molti e sono nascosti nella trama della storia, nella sua semplicità e verità. Ma i principali sono due. Primo è che si può guarire. Il percorso, che va iniziato prima possibile, è complesso e faticoso, con tempi diversi per ogni persona. E anche nel caso non ci sia una totale guarigione, ci sarà comunque una presa di coscienza consapevole per imparare a conviverci, riprendendosi la propria vita. Il secondo è sempre un messaggio di speranza. Mai perdersi nel buio, ma cercare la luce lì dove siamo. Non sempre è facile, e perdersi fa parte del gioco, come restare fermi in una casella nel “gioco dell’oca.” Da lì si riparte, prima o poi, e più forti di prima.

Daniela Pecchi è nata a Poggibonsi nel 1957 (SI). Ha vissuto sempre in Toscana, spostandosi in varie aree per motivi di lavoro. Ha svolto la professione di medico – pediatra fino al 2019, da cui trae la maggiore fonte di ispirazione per scrivere.

Ha sempre avuto la passione della scrittura, insieme a quella della fotografia e della pittura.

Il suo primo romanzo “Al di là della gioia” è edito da A.L.A libri nel 2021.

lL romanzo ha ricevuto la menzione speciale al concorso letterario “Le parole di Lavinia “indetto da CSFI (Centro Studi Femininum. Ingenium ) edizione 2022.

Con il racconto “Le mani del padre” ha ricevuto il primo premio al concorso letterario indetto da PAV edizione “In memoria di Stefania Formicola, vittima di femminicidio” nell’anno 2021.

Federica Pucci nata a Poggibonsi nel 1995. Dopo aver preso il diploma al Liceo Classico Alessandro Volta di Colle Val D’Elsa inizia il percorso Universitario che la porta a lavorare all’interno degli Asili Nido. Ama leggere, adora gli animali

I bambini per lei sono il motore del futuro e per questo studia per accudirli, assisterli ed educarli alla vita. Progetto ambizioso? Forse...ma non impossibile

Monica Conforti (1967) è nata e vive in Toscana. Diplomata all’Istituto Magistrale, acquisisce il diploma di “Infermiera Professionale” nel 1988, mansione che svolge anche attualmente presso il reparto di Neonatologia dell’Ospedale della propria città. Ama leggere, le piacerebbe recitare, adora fare la nonna.

“Scrittrice” per caso, infermiera dei piccoli e delle loro mamme per scelta.